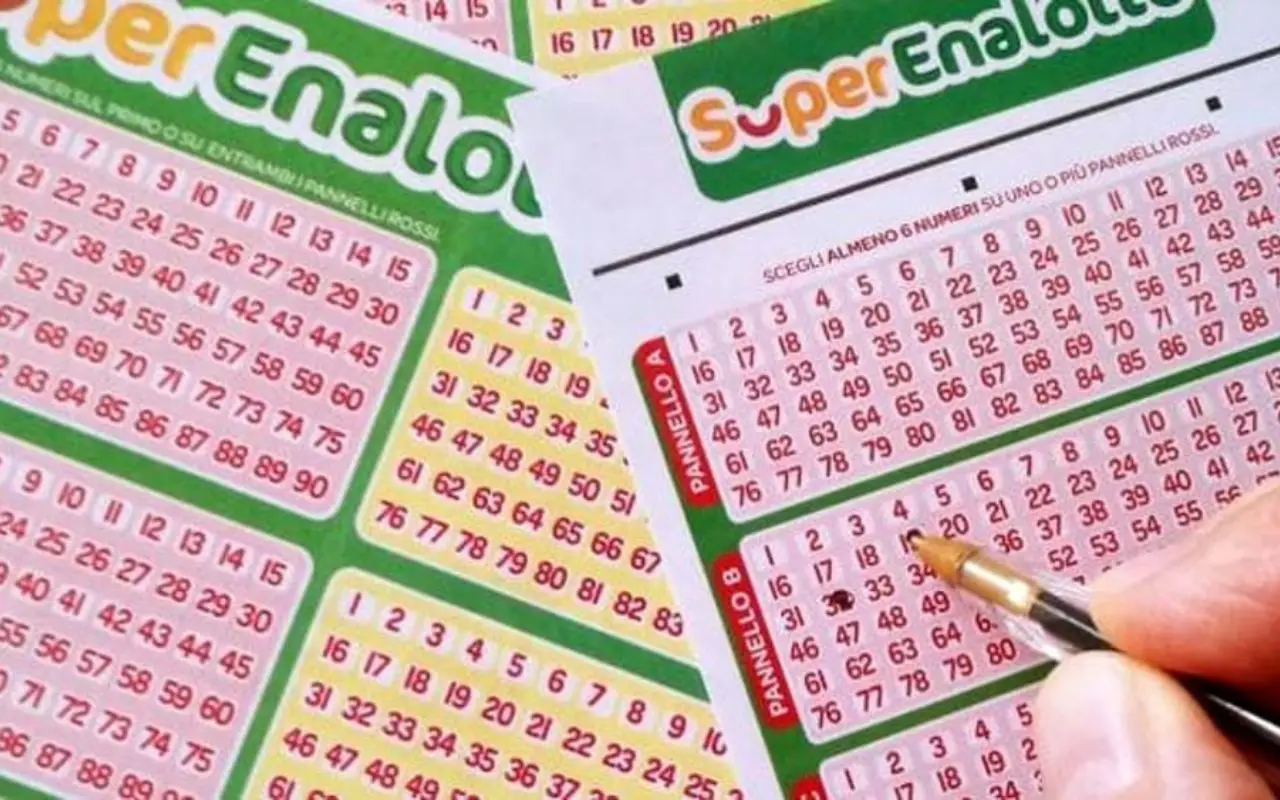

Il Superenalotto cattura da anni l’immaginario collettivo con promesse di ricchezza istantanea e l’ebbrezza di diventare milionari da un giorno all’altro. Tuttavia, dietro l’entusiasmo per la possibilità di guadagni straordinari si nascondono realtà matematiche e psicologiche spesso trascurate. Comprendere le vere probabilità di vincita è fondamentale per evitare equivoci pericolosi e investimenti economici insostenibili.

Le probabilità matematiche: quanto è difficile vincere?

La domanda più frequente tra i giocatori riguarda la reale chance di vincere il tanto ambito “6” al Superenalotto. Statisticamente, la probabilità di centrare il jackpot con una sola combinazione è di 1 su 622.614.630. Questo dato, riportato periodicamente da analisi ufficiali, è impietoso: significa che, statisticamente, servirebbero oltre seicento milioni di giocate diverse per avere la certezza matematica di indovinare la sestina vincente.

Molte persone pensano erroneamente che giocare più numeri nella stessa schedina o investire in sistemi complessi aumenti in modo significativo le probabilità di successo. La realtà matematica, invece, è ben diversa: ogni singola combinazione giocata mantiene sempre la stessa probabilità d’uscita, totalmente indipendente da tutte le altre. Costruire sistemi o giocare molteplici combinazioni, pur aumentando meccanicamente il numero di biglietti acquistati, non modifica la probabilità unitaria di successo di ogni singolo biglietto. Per coprire tutte le combinazioni possibili sarebbe necessario spendere oltre 622 milioni di euro, rendendo questa strategia irrealizzabile per qualsiasi giocatore comune.

Questa caratteristica differenzia il Superenalotto da altri giochi con probabilità leggermente più alte, ma resta comunque tipica delle principali lotterie mondiali.

Il valore atteso e la psicologia del gioco

Per comprendere meglio l’insostenibilità del Superenalotto come forma di investimento, è fondamentale considerare il valore atteso, ovvero la somma media che ci si può attendere di ricevere per ogni euro giocato. Nel caso delle principali lotterie italiane, questo valore risulta sempre fortemente negativo rispetto al costo della schedina, in quanto la stragrande maggioranza delle giocate è, in media, “perdente”.

La matematica entra quindi in conflitto con la speranza soggettiva di cambiamento che anima ogni singolo scommettitore. Il gioco viene scelto come passatempo e, per molti, rappresenta l’illusione di ribaltare una situazione economica grazie alla fortuna. Tuttavia, i dati sottolineano che questa fiducia nella propria buona sorte non trova reali conferme nella distribuzione delle vincite.

Molti giocatori razionalizzano la perdita costante come “costo dell’intrattenimento”, ma quando la dimensione del gioco smette di essere saltuario divertimento e si trasforma in ricerca spasmodica della vincita, il rischio di rovina economica e psicologica diventa concreto. Le storie dei pochi vincitori, enfatizzate dai media, offuscano la massa silenziosa dei milioni di persone che non vincono mai somme rilevanti.

Conseguenze economiche e rischio di dipendenza

Un aspetto critico dell’abitudine al gioco riguarda la frequenza e l’entità delle somme investite. Una giocata occasionale può essere paragonata a una spesa per un gratta e vinci o a un cinema, ma la ripetizione sistematica delle giocate trasforma la probabilità trascurabile di vincita in una costanza aritmetica di perdita.

Non esiste strategia o sistema di puntata che possa ribaltare le statistiche: ogni estrazione è casuale e indipendente dalla precedente. Perciò, anche giocando sistematicamente sempre gli stessi numeri a ogni estrazione per anni, la probabilità di vincita rimane invariata.

Lo sfinimento finanziario può derivare non solo dalle perdite dirette, ma anche da meccanismi psicologici come la “perdita inseguita”, cioè la tendenza a voler recuperare somme già perse aumentando le puntate. Questo genera spesso una spirale da cui è difficile uscire, portando a situazioni di emergenza personale e familiare.

Il rischio di gioco patologico coinvolge fasce di popolazione sempre più ampie: quando il gioco smette di essere considerato intrattenimento e diventa necessità, scatta il problema della dipendenza. In Italia sono numerosi e in crescita i casi in cui la passione per il Superenalotto – così come per tutti i giochi d’azzardo – si trasforma in dipendenza patologica con conseguenze su lavoro, relazioni e salute psicofisica.

Anche l’aspetto fiscale non va trascurato: al di sopra dei 500 euro ogni vincita è soggetta a una tassa del 20%, che va sottratta dalla cifra vinta.

Illusione del vincitore e responsabilità sociale

Le cronache, ogni volta che qualcuno centra la sestina vincente, diffondono notizie di premi multimilionari e di “nuovi milionari”, rafforzando l’illusione della vincita possibile per tutti. Tuttavia, dall’inizio del gioco nel 1997 ad oggi, le sestine vincenti sono state appena 133, a fronte di innumerevoli giocate effettuate da milioni di persone.

La rappresentazione sociale del gioco come strumento di riscatto è quindi profondamente distorta dalla disinformazione sulle probabilità reali. Troppo spesso si tende a ignorare che il Superenalotto – come spiegano le statistiche – è ideato per avere una percentuale di ritorno molto bassa e per mantenere la maggior parte delle puntate nelle casse del gestore e dello Stato.

Nonostante la regolamentazione e le campagne di sensibilizzazione, la percezione diffusa rimane quella del gioco come possibilità concreta, anziché come *lotteria* dal valore atteso strutturalmente negativo. Un’informazione onesta su probabilità e rischi è dunque fondamentale per prevenire situazioni di disagio, educando a una scelta consapevole e responsabile.

In conclusione, giocare al Superenalotto non garantisce guadagni e può portare anche a gravi danni economici e personali se non vissuto con assoluta moderazione e consapevolezza. Le probabilità di vincita sono talmente basse da rendere l’eventuale partecipazione un puro atto di svago, privo di qualsiasi razionalità finanziaria.